ブログ

XP2 400

当店のカラーネガフィルムの現像処理はC-41Processで最も一般的な薬剤種類です

これはKodakの薬品規格で世界共通仕様です

他に

CN-16 フジフィルム

CNK-4 コニカ

AP70 アグファ

等がありますがいずれもC-41と互換性があり大概併記されています

以前は現像は店頭では行わず基幹ラボに処理を任せていてそれぞれのメーカーの指定処理で現像する

純正仕上げが一般的でしたが

スピード処理を競うようになり各写真店での店頭処理が一般化すると純正をうたうと

現像機を複数台置かなければならないので1つに規格を合せるようになりました

C-41処理以外のカラーネガフィルムは流通していないはずなのですが

最近は注意が必要になっています

普通に確認が必要なフィルムはポジフィルムと白黒フィルムで当店では基幹ラボに送ります

ネガフィルムとはジャンルが違うので処理薬や作業工程も異なります

ポジフィルムはKodakのE-6Processです

ネガと同様にメーカーごとに指定がありますがこちらもKodakの処理規格に合されています

白黒フィルムは自家現像で暗室ワークを楽しむホビーとしてとらえられているようで

基幹ラボでは早く処理することも安価にすることも努力していません(暴言)

ILFORD XP2 400は以前からある便利な白黒フィルムです

現像処理はカラーネガ処理のC-41で行えます

以前はKodakからもBW400CNという同様にC-41処理の白黒ネガがありましたが廃番になってしまいました

こちらはカラーネガ同様のオレンジベースでカラープリンターで処理しやすくなっていました

XP2 400はブルーベースで普通の白黒フィルムとカラープリンターでの作業に変わりはないです

アナログプリントの時代は白黒プリントをカラープリンターで行うとどうしてもある程度色を感じてしまいましたがデジタル化で違和感の少ないプリントが出来るようになりました

店によっては処理を断られることがあると聞きますが当店では他のカラーネガと同様に1時間仕上げできます(機器稼働時)

怪しいフィルム

フリマサイトやオークション等で売られているフィルムは

その多くが怪しいです

消費期限

保存温度管理

この2点がまず守られていない

詰め替え

ややまともなルートで売られているフィルムでも使用済みのパトローネに残された終端に別のフィルムを貼り付けて巻き戻している製品があります

製造コストがかからないので特に再生品の使い捨てカメラは古くから多くが詰め替えフィルムでした

問題はつなぎ方で自動現像機は後端をカッターでバツン!と切りますが切れないと事故になります

ので当店では詰め替えフィルムは必ず後端の状態を確認してから処理しています

あと中身のフィルム感度と表の表記感度が違うことがありますDXフィルム対応のカメラの場合変更ができません

良心的な製品だと変更シール等で使えるように工夫されています

偽フィルム

悪意のある製品のこと

撮影や現像ができないことを知りながら偽って販売

特に映画用ネガフィルムは裏面にカーボン層を塗布してあり除去しながら現像しないと画像が得られません

一般の現像機では薬液が汚染されて続けて処理すると他のお客様のフィルムを傷つけることになります

被害を被るお客様の補償や現像機の修理や洗浄に莫大な費用が発生しかねません

かなり以前から各メーカーが注意喚起しています![]() 注意喚起 (0.32MB)

注意喚起 (0.32MB)

当店では電話で相談されたことはありますが実際に持ち込まれたことはありません

見分け方はフィルムの裏面(乳剤面)が黒い、パーフォレーション(送り穴)の形が若干違う等があります

酷い物はフィルムの先端に正規品の切り端を貼り付けて欺く物もあるようです。

箱無し

事前確認でカンタンで重要なことに箱に入っていない製品はとにかく避けること

箱に使用期限が印字されているので箱が無いのは危険です。

写真プリントサイズの話

写真屋さんを長いことやってると顧客と写真用語の認識に乖離があることを感じる。業界用語とか符丁のようなもので「同プリ」とか「焼増し」とかはあまり浸透してないのに頻繁に使う。同プリは「同時プリント」の略でフィルムの現像と写真プリントを同時にセット受注することをさす、昔はプリント料金が高かったのとピンボケ等の失敗を除くために現像されたフィルムをチェックしてからプリント注文していた。それがカメラの性能が向上して失敗が少なくなり価格もリーズナブルになったので最初からすべてのコマをプリントするようになった。昔の写真店は受付店舗で現像処理は機関ラボに任せていたのが自店処理化が進んで時短が可能になったのも要因で当たり前に使う言葉だか普通理解できないと思う。

焼増しは昔プリントの事を暗室で引き伸ばし機を使って印画紙に光で転写する様子から「焼き付ける」と表現したので「焼付を増す」の意味、時々「やきまわす」と言う人がいて意味が浸透してないんだなと感じる。

写真のサイズも業界内で統一性が無いので一般の方は混乱すると思う。昔、写真業のノウハウはアメリカから教わったので用語もアメリカ流がまず採用されていた。アメリカ市場ではハガキサイズに相当する規格をMASTER(マスター)サイズと呼んで一般的だったがサイズを小さくしてお手頃価格にしたECONOMY(エコノミー)サイズが日本市場では受け入れられてEサイズと呼ばれて長い期間主流だった。

そこに後発の日本メーカーがEサイズより大きいL(LARGE)サイズを強引に売り出した。さらに大きなサイズとしてハガキサイズを採用したいがMサイズだと印象が逆転してしまのとライバルの商品名を使うのを嫌いKING(キング)サイズと命名して投入する。名前が二つあったりLよりMの方が大きかったり混乱している。

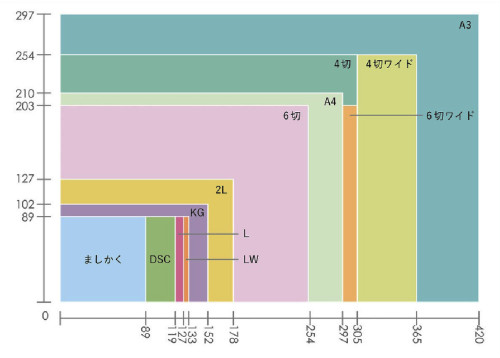

他にも昔はブローニーフィルムという大きなサイズの規格が主流で画面の縦横比率が1:1とか6:7で長辺側が短く用紙の印画紙も全紙を基準に半切、四切、六切、八切とかインチ換算の規格の手札、大手札とかキャビネとかがあった。近年ではデジカメの登場で家庭用プリンターが普及するとA4やB5等の別の規格が混在している。フィルムも135(35ミリ)が普及すると3:2比率が主流になりそれまでの規格がワイド画面化して6切ワイドとか4切ワイドが増えてくる。

この図を見ると混乱ぶりが良く分かる。DSCはデジタルスチルカメラサイズの略でコンパクトデジカメで多く採用されている4:3比の画面に適している。この規格はコンパクトデジカメの市場が電気メーカー主導で普及したことに起因する。この業界も身勝手で地デジテレビやスマホが普及すると19:6比率を主力にしようとしたりする。

KGは当店での呼称はM(マスター)サイズ、2LWは長辺側が190です、4切ワイドの長辺側は366になります。他にもミニプリントやスウィングパノラマ等があります。

生まれ年のカメラ

ヴィンテージカメラの選択時に自分の生まれ年に製造販売されたカメラを選ぶと

より愛着が増すと思います。

生まれ年のRolleiflex

Rolleiflex 3,5 E2 Model II Taking Lens: Planar 3,5/75mm, Carl Zeiss

私の生誕年1962年はRollei TLRの最盛期にあたる

1920年代から一貫して二眼レフを作り続けてきたRollei TLRの最終型で完成形のF型も既に発売されていてコードやテレ・ワイドと多機種を量産していた。

テレやワイドの基準タイプとして、こっそりと3.5E型も生産が継続されていた、シリーズを維持するためと思われる。

E2Model IIは僅か2000台が作られ、さらにプラナー付とクセノタール付が作られているので其々の実数はさらに少なくなる(割合は不明)日本国内では販売されず一説にはアメリカでメールオーダーのみの扱いだったといわれている。

外観はModel Iと変わらないがフィルム室にワイドで採用されたアパーチュアーグリル用のガイドピンが取り付けられている。このModel IIまでは上下のレンズ間が接近していて視差が少なく3.5シリーズ中最適とされていたがE3からはF型と共通仕様になる。

5枚構成のプラナーは柔らかな描写で数々の傑作を世に送りだしたがシュナイダーのクセノタールの解像力に対抗するため後に6枚構成に設計変更された。

露出計は初期のE型では取り付けても出荷していたがE2からは完全オプションになっている